東京大学大学院 医学系研究科加齢医学 教授 秋下雅弘先生インタビュー「地域における総合的な在宅医療福祉システムの導入とそれに対応する情報システムの開発」(第1回)

超高齢社会への対策には、医療分野も欠かせないということですね。

医療分野が抱える問題を解決するうえでも、広く社会との接点を持つことが重要です。近年、老年医学会では健康と病気の中間的な状態として、移動能力や握力の低下、体重の減少や疲労感などが起こることを「フレイル(虚弱)」と呼び、啓発と対策を呼びかけています。

フレイルの原因は身体能力や精神力の低下だけではなく、近年は経済的な問題が挙げられています。高齢者の貧困率の上昇です。貧困層にいる高齢者は、栄養不足などから健康状態が悪化しやすい状況にあります。体調が悪くても治療を受けるお金がないため、心筋梗塞や脳梗塞などの急性疾患を発症して救急車で搬送されるまで医療機関にかからないという人が少なくありません。そして入院になれば、身体能力がさらに低下して在宅に戻れなくなってしまいます。

フレイルの原因は身体能力や精神力の低下だけではなく、近年は経済的な問題が挙げられています。高齢者の貧困率の上昇です。貧困層にいる高齢者は、栄養不足などから健康状態が悪化しやすい状況にあります。体調が悪くても治療を受けるお金がないため、心筋梗塞や脳梗塞などの急性疾患を発症して救急車で搬送されるまで医療機関にかからないという人が少なくありません。そして入院になれば、身体能力がさらに低下して在宅に戻れなくなってしまいます。

「高齢者は入院すると認知症が進む」と、よく耳にしますが……。

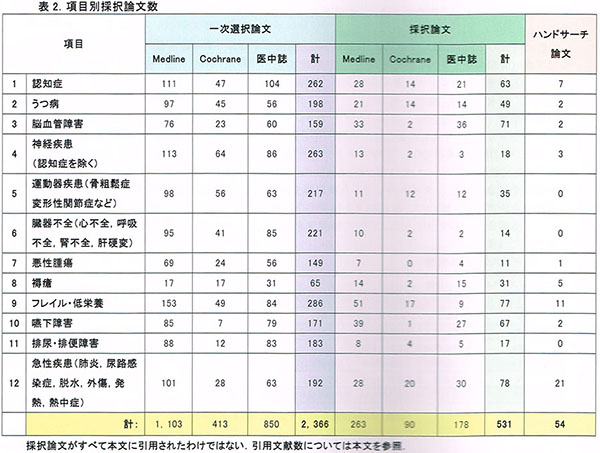

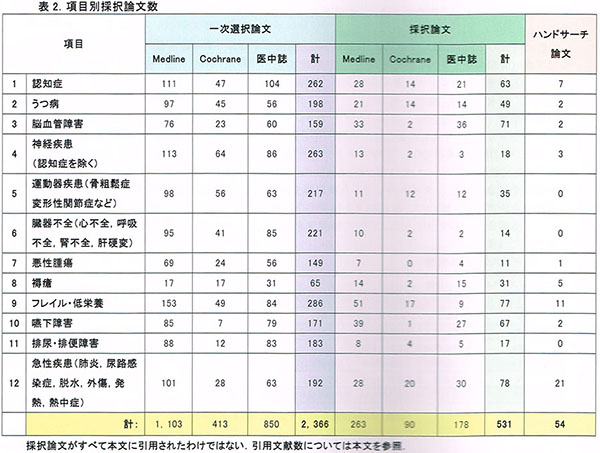

経験則に基づく話はあっても、現代の在宅医療をテーマにした研究はまだ少なく、エビデンス(科学的根拠)が乏しい状態です。そこで今年の3月、国立長寿医療研究センターや多くの関係機関と協力して『在宅医療に関するエビデンス:系統的レビュー』を発行しました。認知症やうつ病、脳血管障害など12項目の疾患・病態を対象に、在宅医療に関する国内外の文献を検索して、エビデンスを系統別にまとめた冊子です。

この中に、急性疾患で入院した認知症患者を「入院したまま治療を続けたグループ」と「適切な支援のもと在宅医療を行ったグループ」に分けて、睡眠障害や攻撃性、摂食障害といった行動障害の変化について評価したRCT(ランダム化比較試験)があります。それによると、在宅医療に切り替えたグループの方が行動障害および向精神薬の使用が少ないという結果がでています。もちろん急性期の治療中は入院が必要ですが、安静期には早めに在宅医療に切り替えた方が良いということが、科学的に立証されているのです。

この中に、急性疾患で入院した認知症患者を「入院したまま治療を続けたグループ」と「適切な支援のもと在宅医療を行ったグループ」に分けて、睡眠障害や攻撃性、摂食障害といった行動障害の変化について評価したRCT(ランダム化比較試験)があります。それによると、在宅医療に切り替えたグループの方が行動障害および向精神薬の使用が少ないという結果がでています。もちろん急性期の治療中は入院が必要ですが、安静期には早めに在宅医療に切り替えた方が良いということが、科学的に立証されているのです。

先生も担当患者の急性期治療が終われば、すぐに在宅医療に戻しているのですか。

主治医から紹介されて東大附属病院に来た患者さんは、必要な治療が終わり次第、かかりつけ医に戻るよう働きかけています。もちろん主治医には患者さんの病状や治療内容をまとめて、何かあればいつでも相談に乗りますと伝えています。

また「主治医がいない」という患者さんには、なるべく自宅の近くでかかりつけ医を探してもらうようにしています。今はまだ元気で東大附属病院に通うことができても、年齢とともに移動能力は徐々に低下していきますから、そうなってから良い先生を探すのは大変ですよ、とお話しします。病院側から紹介できれば良いのですが、老年医学に詳しい先生はなかなかいないので、難しいところです。

また「主治医がいない」という患者さんには、なるべく自宅の近くでかかりつけ医を探してもらうようにしています。今はまだ元気で東大附属病院に通うことができても、年齢とともに移動能力は徐々に低下していきますから、そうなってから良い先生を探すのは大変ですよ、とお話しします。病院側から紹介できれば良いのですが、老年医学に詳しい先生はなかなかいないので、難しいところです。

そういえば老年病科という専門科名は、他の病院では見たことがありません。

老年病科がある病院は、大学病院でも3割くらい、一般病院ではほぼ皆無という状態です。

高齢者の多くは複数の疾病を抱えており、病気の有無に関係なく日常生活に関連した機能が徐々に低下していきます。そのため個々の疾病を治療するだけではなく、全身の臓器機能やADLの細やかなチェック、心のケア、社会環境の整備まで、広い視点で診ていく必要があります。

たとえば降圧剤を処方しているのに、血圧がなかなか下がらない患者さんがいるとします。この患者さんが認知症を発症していれば「血圧のお薬をちゃんと飲んでいますか」と尋ねて「はい」と答えが返ってきても、それが本当かどうか分かりません。薬が効いていないのか、そもそも服薬していないのか、患者さんの生活状況を把握していなければ確認できないことがたくさんあるのです。そうした高齢者医療の特殊性について学ぶ機会は、残念ながらほとんどありません。

高齢者の多くは複数の疾病を抱えており、病気の有無に関係なく日常生活に関連した機能が徐々に低下していきます。そのため個々の疾病を治療するだけではなく、全身の臓器機能やADLの細やかなチェック、心のケア、社会環境の整備まで、広い視点で診ていく必要があります。

たとえば降圧剤を処方しているのに、血圧がなかなか下がらない患者さんがいるとします。この患者さんが認知症を発症していれば「血圧のお薬をちゃんと飲んでいますか」と尋ねて「はい」と答えが返ってきても、それが本当かどうか分かりません。薬が効いていないのか、そもそも服薬していないのか、患者さんの生活状況を把握していなければ確認できないことがたくさんあるのです。そうした高齢者医療の特殊性について学ぶ機会は、残念ながらほとんどありません。

いま高齢者を診ている医師は、そうした内容を学んだ上で診察をしているわけではない、ということですか。

医療制度の改正により長期入院が困難になったこと、介護保険の普及によって在宅で生活する高齢者が増加して在宅医療ニーズが増えたことから、地域の開業医が自然と高齢者を診るようになった、という状況です。どの先生も「以前より後期高齢者の患者が増えた」と感じているはずです。

今後は後期高齢者人口がますます増えて、地域医療を担う医師の負担も重くなります。そこで日本老年医学会から、高齢者医療の基本を掲載した入門書『健康長寿診療ハンドブック』を発行しました。老年医学の非専門医の先生に向けたマニュアル本で、問診における心構えから、認知・行動障害、転倒と骨折、栄養、介護予防、薬物療法など、高齢者の診療に必要な事項だけをわかりやすく説明しています。

今後は後期高齢者人口がますます増えて、地域医療を担う医師の負担も重くなります。そこで日本老年医学会から、高齢者医療の基本を掲載した入門書『健康長寿診療ハンドブック』を発行しました。老年医学の非専門医の先生に向けたマニュアル本で、問診における心構えから、認知・行動障害、転倒と骨折、栄養、介護予防、薬物療法など、高齢者の診療に必要な事項だけをわかりやすく説明しています。

今後は後期高齢者人口がますます増えて、地域医療を担う医師の負担も重くなります。そこで日本老年医学会から、高齢者医療の基本を掲載した入門書『健康長寿診療ハンドブック』を発行しました。老年医学の非専門医の先生に向けたマニュアル本で、問診における心構えから、認知・行動障害、転倒と骨折、栄養、介護予防、薬物療法など、高齢者の診療に必要な事項だけをわかりやすく説明しています。

今後は後期高齢者人口がますます増えて、地域医療を担う医師の負担も重くなります。そこで日本老年医学会から、高齢者医療の基本を掲載した入門書『健康長寿診療ハンドブック』を発行しました。老年医学の非専門医の先生に向けたマニュアル本で、問診における心構えから、認知・行動障害、転倒と骨折、栄養、介護予防、薬物療法など、高齢者の診療に必要な事項だけをわかりやすく説明しています。退院支援と同時に、受け入れ先である医師への教育を行うというのは、大変なことです。先ほどのお話にあった主治医がいない患者など、在宅医療にスムーズに移行できないケースでは、具体的にどのようなアプローチを行っているのですか。

まず在宅での生活が可能かどうかを判断します。可能であれば、患者さんとその家族、ケアマネージャーや医師、訪問看護師と院内スタッフがカンファレンスを行い、家族介護では不十分な部分を抽出して、訪問介護や入浴サービス、配食サービスなどの導入支援を行います。また、患者さんや家族に対して、必要な看護・介護手技のトレーニングも実施します。

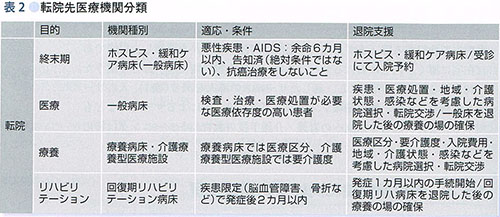

ただし急性疾患の治療が終わって安定期に入っても、在宅での生活が可能なレベルまで回復できないケースが多々あります。その際は、治療によってどの程度まで回復するかをあらかじめ見越しておき、患者さんの状態に合う医療施設や介護施設を家族に説明して、治療を行いながら退院後の受け入れ先を探していきます。たとえば在宅復帰のためにリハビリテーションが必要な患者さんは介護老人保健施設へ、介護の必要性が高く終身利用を視野に入れる患者さんは介護老人福祉施設への入所バックアップを行います。

ただし急性疾患の治療が終わって安定期に入っても、在宅での生活が可能なレベルまで回復できないケースが多々あります。その際は、治療によってどの程度まで回復するかをあらかじめ見越しておき、患者さんの状態に合う医療施設や介護施設を家族に説明して、治療を行いながら退院後の受け入れ先を探していきます。たとえば在宅復帰のためにリハビリテーションが必要な患者さんは介護老人保健施設へ、介護の必要性が高く終身利用を視野に入れる患者さんは介護老人福祉施設への入所バックアップを行います。