日本に限らず、インフラサウンドを研究している人はかなり少数です。

実はインフラサウンドセンサーは、もとは軍事分野の技術とも言えます。超低周波音が遠くまで届く性質を持つことは、原子爆弾が開発される以前から知られていました。インフラサウンドを検知する技術があれば、当時、秘密裏に行われていた大気中核実験を察知することができたのです。

1996年に国連で、核軍縮・不拡散を目的としたCTBT(包括的核実験禁止条約)が採択された後、世界60カ所にインフラサウンドセンサーを設置し、地震計や放射性核種モニターと併せて、地球上の核実験を監視するネットワークの構築が開始されました。このネットワークは、冷戦の終結などの時代背景から役割を変えつつありますが、CTBTの発効に向けて、現在も48カ所で観測が続けられています。そのひとつが千葉県いずみ市にあるインフラサウンド観測局(IS30)であり、日本気象協会が運用していますが、その観測データは内部の人間しかアクセスできません。

このような背景もあり、あまり表に出ることがなかった技術なのです。

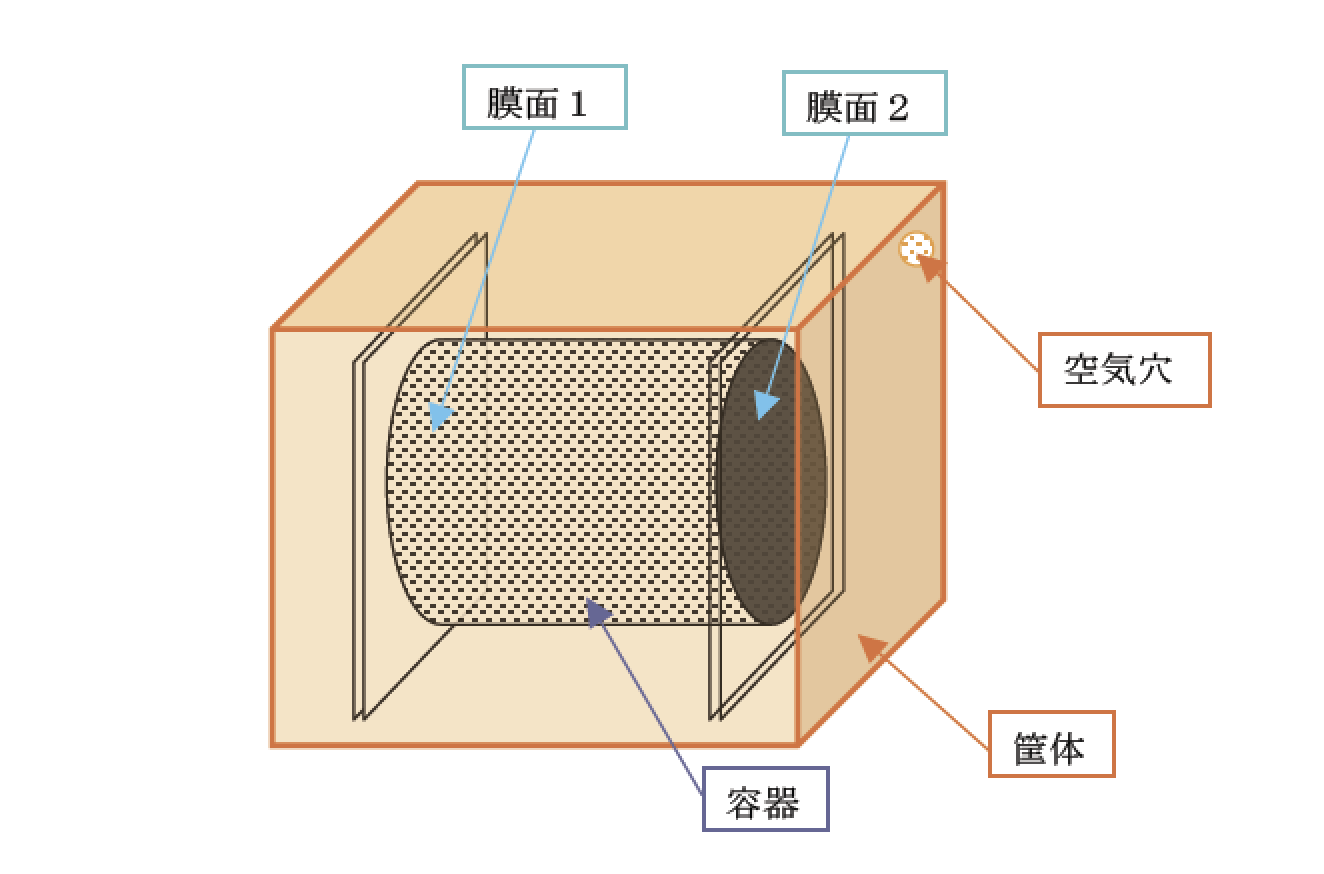

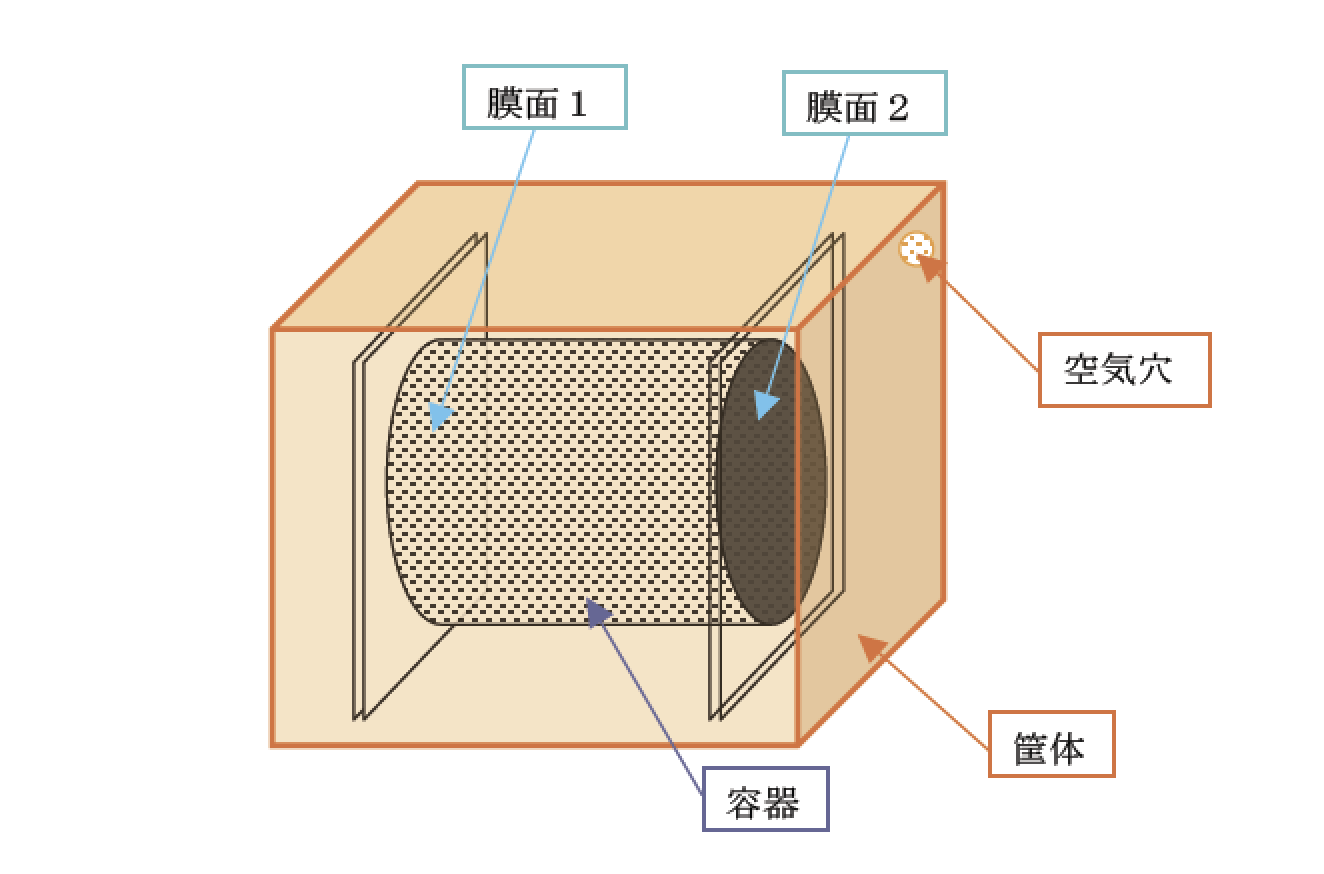

インフラサウンドセンサーはCTBTで主流の蛇腹型のほか、マイクロフォン型、水晶振動子型などがありますが、本研究で開発したセンサーは膜面型です。

センサー内部には、1つの容器と左右2枚の膜面があり、膜面(黒着色の円)がインフラサウンドによる外圧で押されると揺らされるため、容器内部の気圧との差圧としてインフラサウンドを捉えることができます。この膜面の動きは隣接する回路基板に電磁誘導で伝えられ、非接触で精密測定を行います。また、センサー筐体の内外は、気圧的には空気穴により繋がっている状態です。

容器の内側と外側の気圧の差(差圧)によって、膜面がわずかに凹んだり膨らんだりする微弱な変動を捉えることで、インフラサウンドを感知している

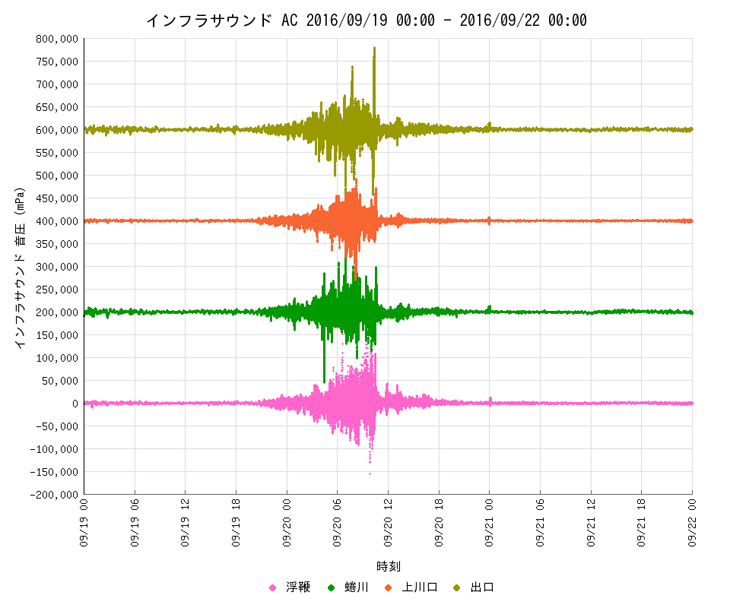

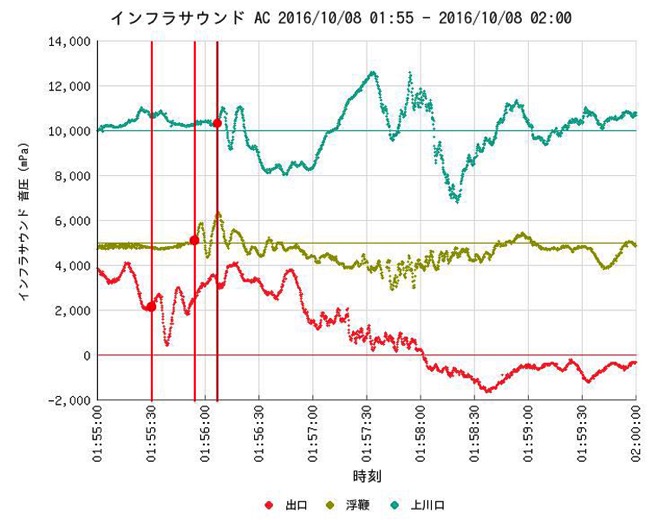

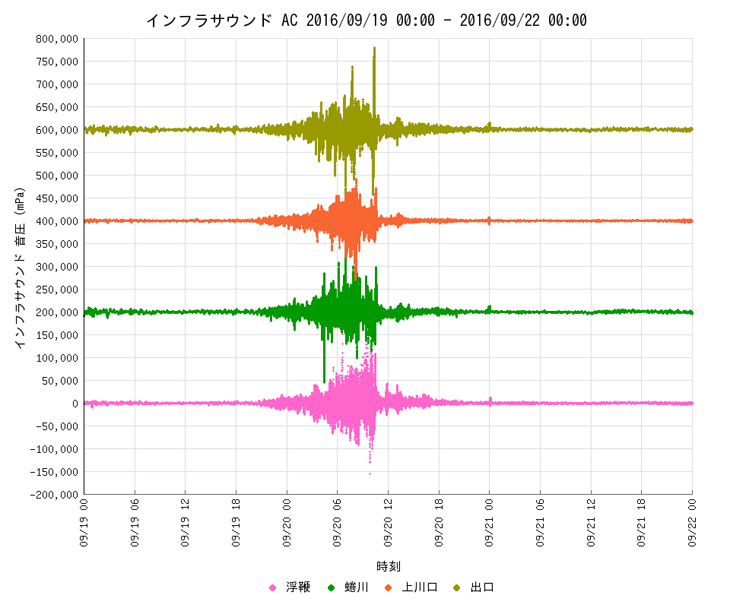

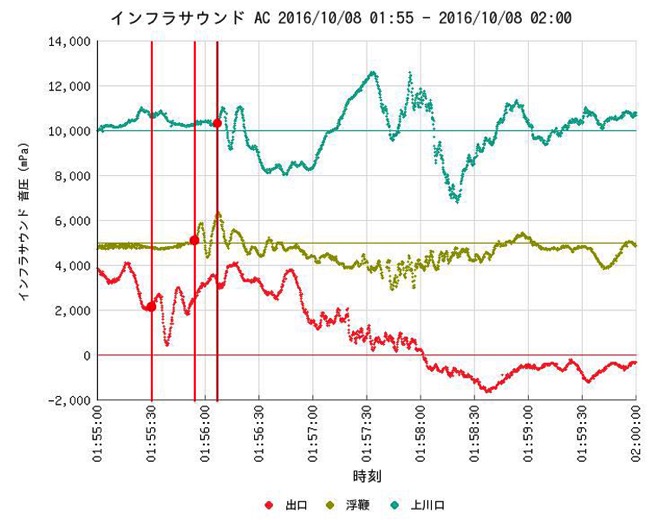

一昨年は台風16号の接近時や、阿蘇山の噴火の際に、特徴的なインフラサウンドを捉えることができました。そのほかにも、複数の雷活動や小規模の内陸地震、大型ロケットの打ち上げ、新燃岳噴火の活発化など、さまざまなインフラサウンドの観測に成功しています。これにより津波だけではなく、幅広い自然災害に応用できる可能性が高まりました。

現在、高知工科大学インフラサウンド観測ネットワークのホームページから、リアルタイムで観測データの閲覧ができます。(http://infrasound.kochi-tech.ac.jp/infrasound/index.php)

また、海面は潮の満ち引きにより、周期的に昇降を繰り返しています。インフラサウンドセンサーによる津波予測の正確性を量る上で、自然潮汐のインフラサウンドの把握と、実潮位データの比較検証は欠かせません。そこで、黒潮町の漁港内に潮位計を新設するとともに、黒潮町等が実施している潮位計測との連携体制を構築しました。既存の観測設備を防災研究と結びつけることで、自治体や関係者の防災意識の向上にも貢献したいと思っています。

台風16号によるインフラサウンド 2016年9月20日

阿蘇山の噴火に伴う空振の高知県黒潮町内インフラサウンドセンサーへの到達時刻 2016年10月08日

容器の内側と外側の気圧の差(差圧)によって、膜面がわずかに凹んだり膨らんだりする微弱な変動を捉えることで、インフラサウンドを感知している

容器の内側と外側の気圧の差(差圧)によって、膜面がわずかに凹んだり膨らんだりする微弱な変動を捉えることで、インフラサウンドを感知している 台風16号によるインフラサウンド 2016年9月20日

台風16号によるインフラサウンド 2016年9月20日 阿蘇山の噴火に伴う空振の高知県黒潮町内インフラサウンドセンサーへの到達時刻 2016年10月08日

阿蘇山の噴火に伴う空振の高知県黒潮町内インフラサウンドセンサーへの到達時刻 2016年10月08日