まずは先生が、建築、そして防災の分野の研究者になられたいきさつを教えてください。

私の父は、家を建てるのが趣味という、いわゆる「普請道楽」でした。父が自分で図面を引いて、「こんな間取りでこんな家を作ってほしい」と大工さんに話している姿を幼い頃から見ていたことが、建築の道に進んだ一つのきっかけと言えます。

その後、京都にある有名な木造建築の数々を見てみたいという気持ちもあり、京都大学に進学しました。最初は意匠デザインの道に進むことも考えていたのですが、同級生が、「京都大学には世界でも有数の優れた建築構造学の研究者が集まっている。京大にいて構造を学ばないのはもったいないよ」と声をかけてくれたため、構造学講座という建築構造の研究室に入りました。

そして、修士論文を書いているときに起こった阪神・淡路大震災が、大きな転機になりました。震災から3日後に、研究室のメンバーと被災地に調査に赴き、そこで悲惨な状況を目の当たりにして大きな衝撃を受けました。私の修士論文はドームなどの大空間構造の軽量化を実現する形状の最適設計がテーマでしたが、「建築構造学の目的は、やはり人の命を守ることだ」と強く思い、防災の研究を志すことになったのです。

今回のご研究では超高層建物のQ‐Δ共振のリスクに着目しておられます。まずは、地震における共振現象について教えていただけますか。

振動1回分の時間の長さを周期といい、建物はそれぞれ、揺れの固有周期を持っています。建物の固有周期と地震波の周期とが一致すると、建物の揺れが増幅されてしまうことが知られており、これを共振現象と言います。実際の地震波にはさまざまな周期の波が混ざっているため、一度の地震でも多くの建物において共振現象が起こりうるのです。

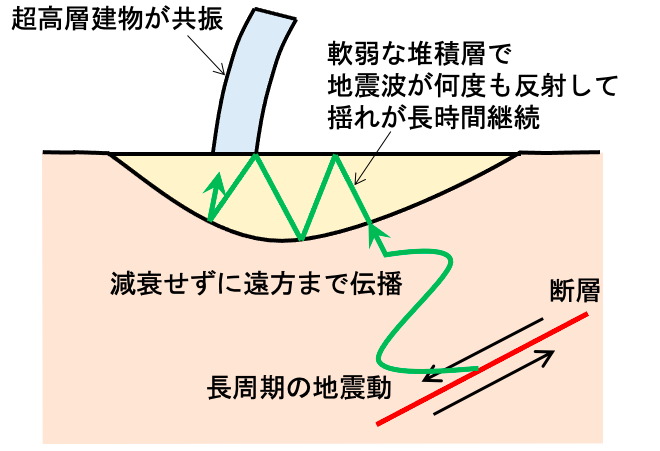

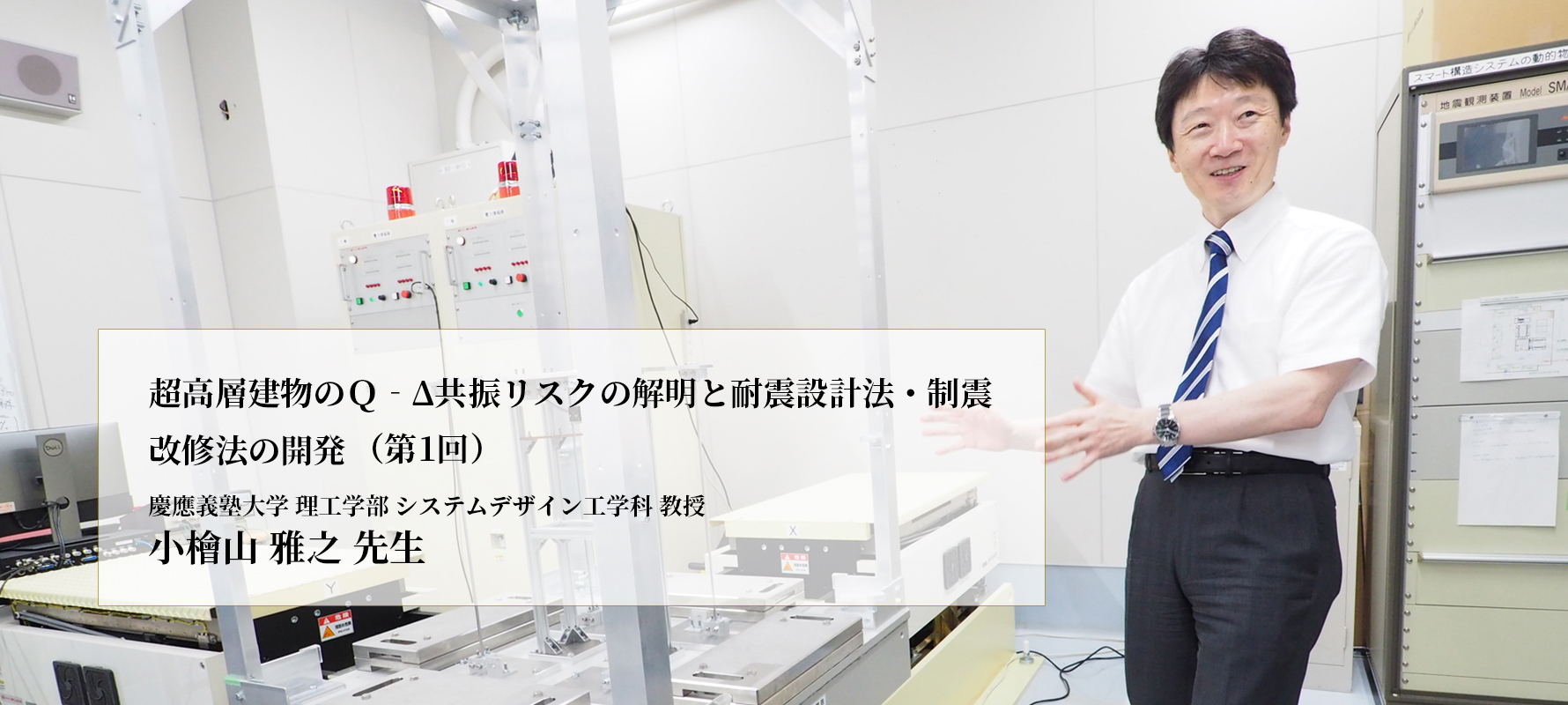

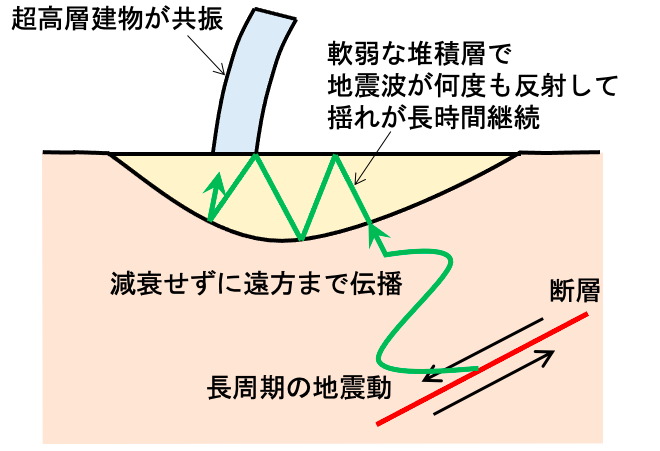

地震でどのような周期の揺れが発生するかは、マグニチュードの大きさと関係があります。大きなマグニチュードの地震では、広い面積の断層が動いており、長い周期の揺れが生まれやすい特徴があります。

超高層建物は一般に固有周期が長いため、中・小規模の地震に対してはあまり揺れませんが、大きな地震で起こる長周期の揺れには強く影響を受けます。

地震の被害を大きくするのが、共振現象なのですね。

さらに長周期の揺れは、非常に遠くまで減衰することなく伝わる性質を持っています。これが、対策を考えなければならない重要なポイントです。

東日本大震災の時には、人工島に建てられた大阪府咲洲庁舎という超高層建物が、震源から800km離れていたにもかかわらず、共振現象によって激しく揺れました。建物の中では、間仕切り壁が被害を受けたり、エレベーターのロープがからまって人が閉じ込められたりするなどの事故が起こったのです。

また、鳥取県で2000年に発生したマグニチュード7.3の鳥取県西部地震の際には、恵比寿ガーデンプレイスの建物が激しく揺れた記録があります。(注:大阪府咲洲庁舎は2013年に、恵比寿ガーデンプレイスタワーは2022年に制震改修が完了しています)

遠方の地震であっても、大都市の高層ビルに大きな影響をもたらす可能性があるということですね。

東京をはじめとして、中京や関西の大都市は、すり鉢状の硬い岩盤の上に、河川が運んできた軟弱な地盤が分厚く堆積した盆地の上にあります。この揺れやすい地盤の周期帯と、超高層建物の揺れやすい周期帯が一致すると共振現象が起こり、大きな揺れが生じます。

大都市では超高層の建物が増加の一途をたどっており、これらの建物の安全性をしっかりと確保していく必要があります。

大きなマグニチュードの地震で長周期の揺れが起こった場合、震源地付近だけでなく、遠方の都市も大きな被害を受ける可能性がある。また、軟弱な地盤の中で長周期の地震波が何度も反射を繰り返すことで、長時間の揺れが続きやすい特徴がある

大きなマグニチュードの地震で長周期の揺れが起こった場合、震源地付近だけでなく、遠方の都市も大きな被害を受ける可能性がある。また、軟弱な地盤の中で長周期の地震波が何度も反射を繰り返すことで、長時間の揺れが続きやすい特徴がある

大きなマグニチュードの地震で長周期の揺れが起こった場合、震源地付近だけでなく、遠方の都市も大きな被害を受ける可能性がある。また、軟弱な地盤の中で長周期の地震波が何度も反射を繰り返すことで、長時間の揺れが続きやすい特徴がある