- 2008年3月

- 滋賀医科大学医学部 医学科 卒業

- 2008年4月

- 国立病院機構 東京医療センター 初期臨床研修医

- 2010年4月

- 国立病院機構 東京医療センター 循環器科 専修医

- 2013年4月

- 慶應義塾大学 医学研究科 大学院博士課程 医療科学系専攻 入学(2017年3月卒業)

- 2016年4月

- 東京大学附属病院 循環器内科 重症心不全治療開発講座 特任臨床医

- 2018年4月

- 慶應義塾大学 医学部 循環器内科 特任助教

- 2022年10月

- 慶應義塾大学 医学部 循環器内科 助教

心不全患者の再入院率および死亡率低下のために

私は学生時代にバスケットボールをやっており、スポーツドクターや整形外科の先生に、よくお世話になっていました。医学部に入った当初は整形外科医を目指していましたが、次第に生命に直接関わる領域に惹かれるようになり、循環器の専門医に進みました。それから10年間、患者さんの診療を行いながら臨床研究を続けてきました。

しかし循環器疾患、とくに心不全の治療については、さらに研究を進めなければならない領域であり、がんの治療のような「個別化医療(Precision Medicine)」 まではまだまだ長い道のりがあります。

大学院生時代に特殊な肺炎に罹り、半年ほど治療に専念した。そのとき、患者さんが何に不安を感じているのか、医師のどのような言葉を期待しているのかを理解できるようになった

大学院生時代に特殊な肺炎に罹り、半年ほど治療に専念した。そのとき、患者さんが何に不安を感じているのか、医師のどのような言葉を期待しているのかを理解できるようになった2020年の国内における心不全患者数の推計は約120万人。これは人口の1%程度ですが、実際にはもっと多くの心不全患者さんがおり、さらに今後、高齢化の進展とともに増え続けるとも考えられています。

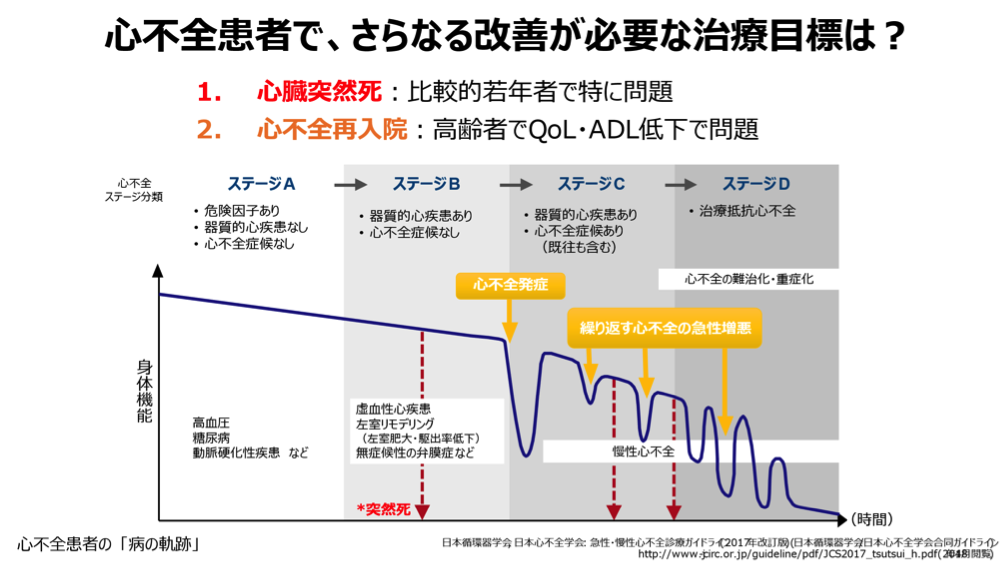

人数だけではなく、予後の悪さも大きな課題です。心不全で入院した患者のうち約3割が1年以内に心不全増悪で再入院し、2割が1年以内に亡くなっています。医療の進歩によってがん患者の生存率は医療統計データ上でも改善されているにも関わらず、心不全患者の見た目の生存率は今世紀に入ってから改善が見られません。すべての疾患において最も再入院率が高く、死亡率も高いまま。そして生活の質(Quality of life)も極めて制限されてしまう。循環器専門医として見過ごせない状態であり、早期に解決しなくてはなりません。

心不全は治療をしても「入院前の状態」以上には回復しない。入退院を繰り返すうちに徐々に心臓含めて全身の状態が悪くなり、亡くなってしまう病気である

心不全は治療をしても「入院前の状態」以上には回復しない。入退院を繰り返すうちに徐々に心臓含めて全身の状態が悪くなり、亡くなってしまう病気である在宅患者の病状変化を遠隔モニタリングで把握する

心不全の治療において、予後が悪い原因は多岐にわたりますが、その中でも注目すべきは「高齢患者の増悪・再入院」と「心臓突然死」 です。これらは、心不全患者の治療を行う上で重要な課題となっています。

高齢の心不全患者は予備能力が少なく、入院中の安静状態が長くなってしまうと身体機能が低下し、治療が終わっても自宅での自立生活に戻れないケースが多くみられます。心臓突然死は心不全患者の死因の3~4割程度でみられますが、40〜60代の若年者が多く占めていることが問題視されています。

この2つの課題を1つの研究で解決できないか考え、たどり着いた答えが「遠隔モニタリング」でした。

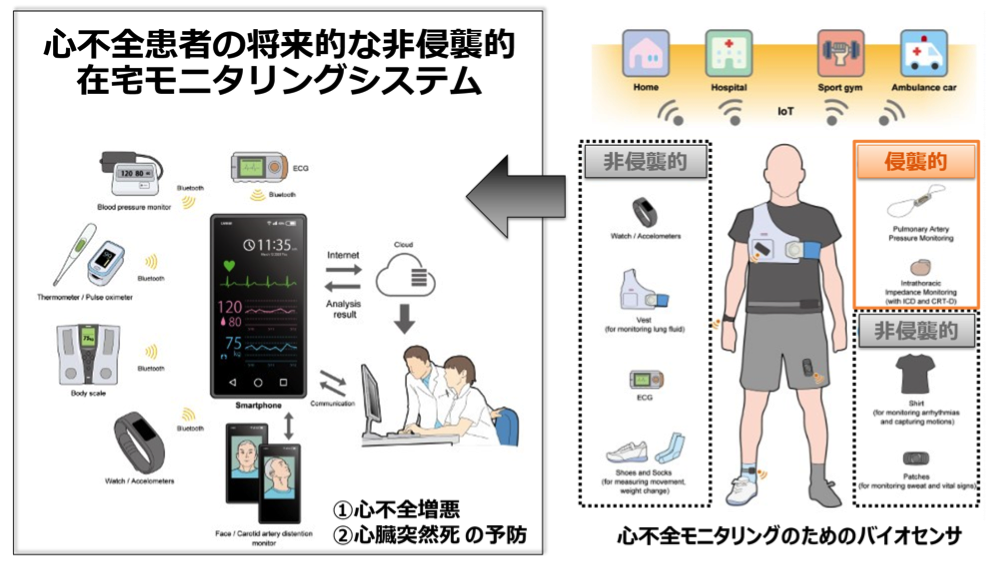

在宅の心不全患者に多機能ウェアラブル端末や生体センサを身に付けてもらい、血圧や脈拍などのバイタルデータや、歩数などの活動データを常時測定し、クラウドにデータを集約させる。他にも患者さんの症状やQOL、心不全増悪に関わる身体所見等も経時的にモニタリングします。さらに心電図データも取得し、心臓突然死に繋がりうる所見を把握します。それらの推移をリアルタイムで確認できる体制を構築し、患者さんが客観的に自身の病状を捉え、医療者が病状の変化に応じて早期介入できる基盤を作っていくことが、本研究の目的です。

病状やQOLの変化に繋がる生体指標を見極め、高精度の重症化予防アルゴリズムを開発し、多機能ウェアラブル端末を用いた遠隔モニタリング体制を構築する

病状やQOLの変化に繋がる生体指標を見極め、高精度の重症化予防アルゴリズムを開発し、多機能ウェアラブル端末を用いた遠隔モニタリング体制を構築するモニタリング指標の決定と、AI活用の有効性を検証

まずは心不全の患者さん約30名にご協力いただき、さまざまなセンサで計測したデータが病状やQOLの変化に関連しているかどうかを調べました。

結果、QOLに深く関わっていたのは、安静に座っている時間の「セデンタリータイム」、ある程度の強度で動いている時間の「エクササイズタイム」、そして「歩数」でした。

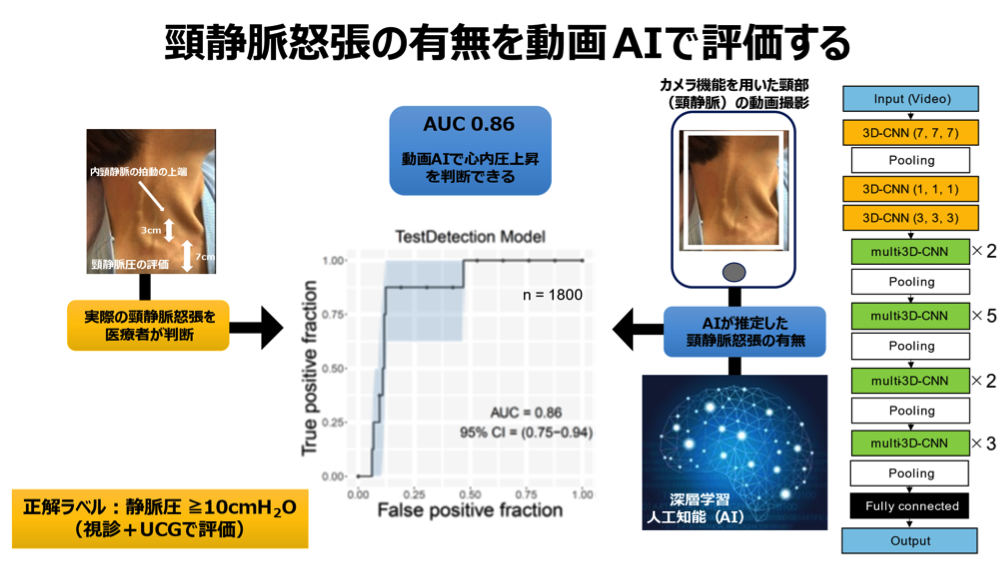

加えて、心不全患者の病状を表す身体所見として「頸静脈の怒張」があります。心機能が低下して全身の血液循環が悪くなると、頸静脈が平常時よりも膨れて拡張します。通常は坐位の姿勢では内頸静脈は目視できませんが、病状が悪化すると体表面に血管のわずかな拍動として視認できるようになります。循環器内科等の専門医であれば、この所見を評価する訓練を十分に受けていますが、それ以外の医師では判断が難しく、発見が遅れる恐れがあります。

そこで、約1800人の心不全患者の首筋をビデオ撮影し、そのデータを人工知能(AI)に学習させ、動画からAIが自動的に評価するアルゴリズムの構築に取り組みました。現在、訓練を受けた循環器専門医とほぼ同等の精度で評価できています。

動画判定の精度が上がれば、一般クリニックでの早期発見やオンライン診療など、幅広い場面での活用が見込める。さらに在宅での心不全モニタリングに組み込めれば、再入院率の低下に繋がると期待できる

動画判定の精度が上がれば、一般クリニックでの早期発見やオンライン診療など、幅広い場面での活用が見込める。さらに在宅での心不全モニタリングに組み込めれば、再入院率の低下に繋がると期待できるAIが「突然死予測」の精度を向上させた

心臓突然死の予防には、植込み型の除細動器(ICD)があります。ペースメーカーの一種であり、深刻な不整脈を検知すると自動的に電気ショックを与えて、心臓の動きを正常に戻します。

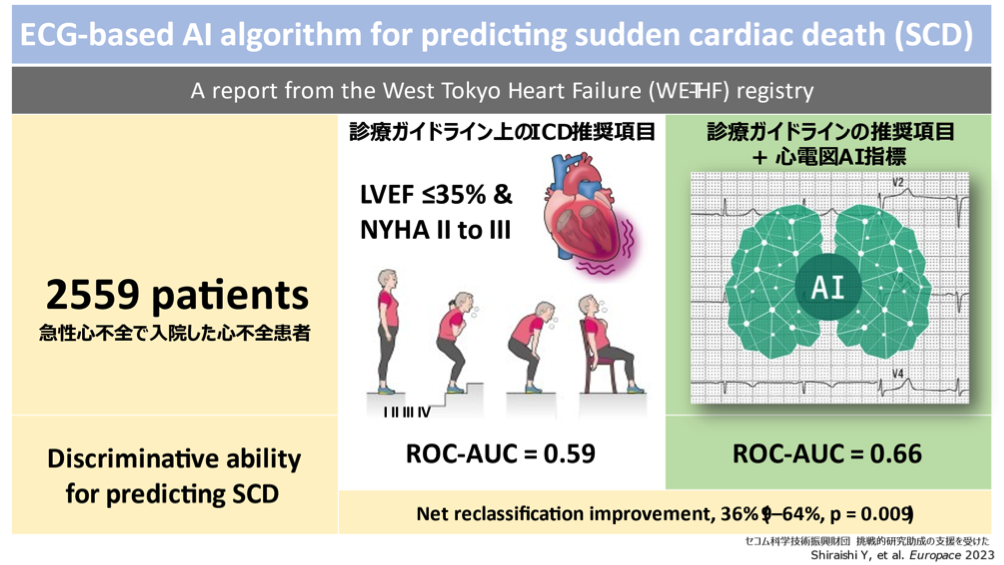

しかしICD治療には、常に不適切作動のリスクが存在します。そのため「ICD治療に適した患者」を正確に見極めることが重要であり、その判断材料となるのは主に左室駆出率(心臓超音波等で測定する心臓のポンプ機能)と息切れの症状ですが、現在の判定精度は低く、ICD治療を十分に有効活用できていません。

心臓突然死は致死的な不整脈を原因とすることが多いのですが、不整脈を発症する患者さんは普段の心電図所見に重要な手がかりがあることが知られています。しかし、細かな違いを個別に「人間の目」で判断しても、それを有効な介入手段へ繋げることができませんでした。私は細かな違いを統合的に判断することが重要だと考え、心不全で入院した2559名の心電図データをAIに学習させることで、個々の心電図所見を統合的に判断させ、心臓突然死を予測できるか検証してみました。すると、心電図AIの判定によって突然死の予測精度がかなり向上することが確認できました。

不適切作動が起こると患者さんは「突然、馬に蹴られたような大きな衝撃」を受け、大きな不安を抱えることとなる。そのため、適切なICD治療の実現には突然死予測の精度向上が必須

不適切作動が起こると患者さんは「突然、馬に蹴られたような大きな衝撃」を受け、大きな不安を抱えることとなる。そのため、適切なICD治療の実現には突然死予測の精度向上が必須